診療内容

循環器内科

循環器病は、血液を全身に循環させる臓器である心臓や血管が正しく機能しなくなる病気です。

心臓の構造や機能に異常がある病気(心不全、心臓弁膜症、冠動脈疾患、心筋症、不整脈、先天性心疾患など)や血管に関連する病気(大動脈疾患や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの末梢動脈疾患など)などがあり、胸や背中の痛みや違和感、動悸(ドキドキや脈のとび)、息切れ、息苦しさ、失神、手足のむくみ、歩行時の足の痛みなどの症状がある場合が多く、当てはまる症状があればお早めにご相談下さい。

【このような症状はありませんか?】

・胸が痛い、苦しい

・胸が締めつけられる感じがする

・胸に圧迫感がある

・夜間や早朝に胸が痛む、苦しい

・階段や坂道を上ると胸が苦しい

・息苦しい

・最近息切れがひどくなった

・疲れやすい

・動悸がする、脈が速い

・脈が乱れたりとんだりする

・血圧が高い

・健康診断で心電図の異常を指摘された

・LDL(悪玉)コレステロールが高い

・

・足のむくみが気になる

・手足がしびれる

・手足が冷える

・歩行時に痛みを感じる

循環器の主な病気

- 心不全 ≫

-

何らかの原因で心臓のポンプ機能に障害が生じ、全身の血液循環のバランスが崩れてしまった病態を心不全といいます。

冠動脈疾患、心臓弁膜症、不整脈、心筋症や先天性心疾患などの心臓の病気を原因とした場合が多いですが、心臓の病気以外にも悪性腫瘍に対する化学療法や放射線治療、甲状腺疾患、アルコール、ウイルス感染などによっても生じることがあります。

心不全の症状は、咳や息切れ(特に運動時や夜間就寝時)、手足のむくみ、息苦しくて仰向けになることができない、脈が速いといった症状が一般的です。治療せずに放置すると、夜間・早朝に急な呼吸困難が生じ、命に関わることがあります。

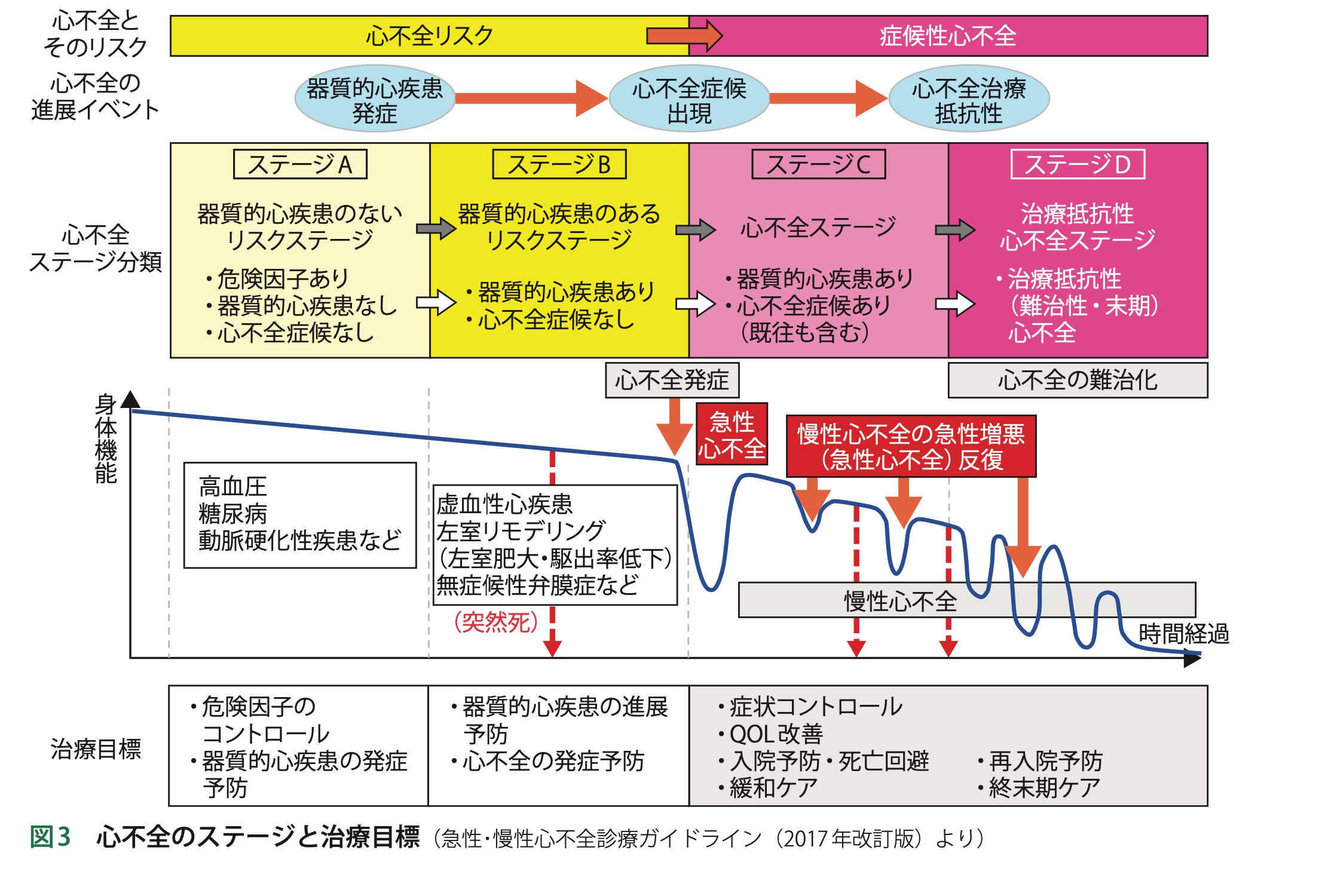

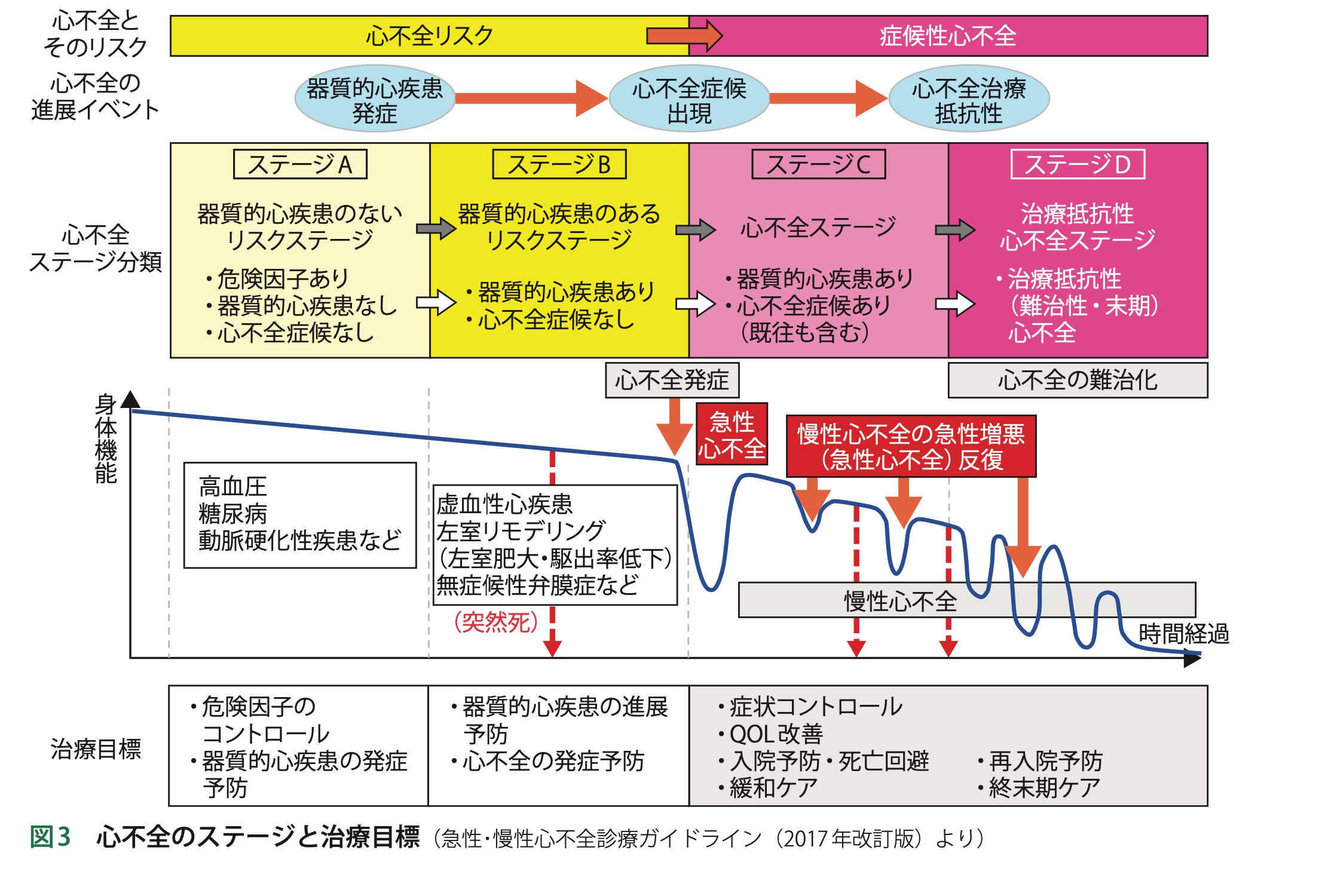

心不全は進行する病気であり、症状に合わせて4つのステージ(A〜D)に分類されます。一度、次のステージに進んでしまうと、元のステージには戻ることはできませんが、薬物治療に加えて生活習慣や食生活の見直しを行うことで進行を緩やかにできる可能性があります。心不全治療には、患者さん自身の「心不全と付き合っていく」という気持ちが大切です。処方された薬を服用するだけでなく、体重・血圧・脈拍の測定や心不全症状(息切れ・むくみなど)のチェックなど、自身の体調の変化に気づき、「心不全との上手な付き合い方」を身につけていただけるよう、患者さん一人一人に合わせた診療を提供します。

- 冠動脈疾患 ≫

-

心臓自身に血液を送る血管である冠動脈が、動脈硬化の進行によってできたプラーク(血液中のコレステロールや脂肪からできたゴミ)によって極端に狭くなってしまうことや、プラークの破綻をきっかけにして詰まってしまうことがあります。

冠動脈に異常をきたし、心臓の筋肉(心筋)の一部に血液が行き渡らなくなると、心筋が酸素不足となったり、壊死してしまい、「冷や汗や吐き気を伴うような強い胸の痛み」や「重い物を持ち上げたり坂道を歩いた時に胸が締め付けられる感じ(胸部絞扼感)」といった症状が出る疾患を冠動脈疾患といいます。運動時に症状が出現するものを労作性狭心症、症状が頻回となったものを不安定狭心症、心筋壊死にいたったものを心筋梗塞といいます。これらの総称が冠動脈疾患です。

冠動脈疾患を引き起こす危険因子(冠危険因子)には加齢や家族歴といったものもありますが、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、大量飲酒、肥満などがあります。冠動脈疾患を再発させない(二次予防)ことは当然ですが、未然に防ぐ(一次予防)ために、生活習慣の改善を含めた適切な治療を行うことが大切です。

心臓や冠動脈とは別の疾患(閉塞性肺疾患、肺塞栓、慢性腎臓病、敗血症など)や冠動脈の痙攣(冠攣縮)などによって、冠動脈が完全に詰まっていないのに心筋梗塞が生じるMINOCAといった病態もあります。心筋梗塞や不安定狭心症が疑われる場合は速やかに心臓カテーテル検査/治療が可能な病院へと救急搬送します。

- 心臓弁膜症 ≫

-

心臓には大動脈弁・僧帽弁・肺動脈弁・三尖弁と呼ばれる4つの弁があります。

何らかの原因で弁に障害が起き、心臓のポンプ機能に支障を来す疾患を心臓弁膜症といいます。心臓弁膜症は高齢化の進行とともに、65歳以上の約10人に1人が罹る疾患であり、決して珍しい病気ではありません。

弁の開きが悪くなり、血流が障害される「狭窄症」と、弁の閉じ方が不完全なために血流が逆流する「閉鎖不全(逆流)症」があります。心臓弁膜症は自然治癒を期待できず、徐々に進行し、心不全や不整脈を引き起こします。息切れ、動悸、胸の痛みや違和感、めまい、疲れやすさなど、症状は様々です。加齢に伴う症状として見逃されがちで、夜間や早朝に急な呼吸困難(急性心不全)を発症し、その原因として初めて見つかることも少なくありません。

早期に発見し、経胸壁心エコー検査で弁膜症の重症度を定期的に経過観察することで、生じた症状に対して適切なタイミングで治療介入することができます。弁に対する根本的治療は手術ですが、外科的手術だけでなく、医療技術の進歩により近年はカテーテル手術も普及してきました。

治療法を選択する為にも治療介入のタイミングを逃さないことが大切です。「聴診で心雑音を指摘された」ことがある場合には症状が無くても一度は検査し、経過を観察していくことをお奨めします。

- 不整脈 ≫

-

心臓は電気的興奮が刺激伝導系と呼ばれる電気経路を伝わり、拍動します。不整脈とは何らかの原因で電気的興奮や刺激伝導系に異常を来し、心臓の拍動のリズムが不規則になったり、回数が多すぎたり、少なすぎる状態です。

不整脈は脈拍が遅くなる“徐脈(じょみゃく)性不整脈”と速くなる“頻脈(ひんみゃく)性不整脈”に分けられます。また、不整脈の生じる場所によっても、心臓の上の部屋(心房;しんぼう)から生じる心房性不整脈と下の部屋(心室;しんしつ)から生じる心室性不整脈にも分けられます。さらに心臓の病気(器質的心疾患)を背景に生じるも場合もあれば、まったく背景に病気のない場合(特発性)もあり、心臓の病気以外の全身性疾患(甲状腺疾患や褐色細胞腫などの内分泌疾患・貧血・感染・脱水など)や電解質異常などによって引き起こされる場合もあります。

不整脈は動悸(胸がドキドキする、脈が飛ぶ)、めまい、目の前が真っ暗になる(眼前暗黒感)など、症状は様々で、全く症状が無い場合もあります。そして、不整脈は発作性に生じるものが多く、その診断には不整脈発作出現時の心電図が必要不可欠です。発作が生じる頻度に応じて24時間ホルター心電図や長時間ホルター心電図、植込み型のループレコーダーなどの検査が有用です。

症状が無く、知らない間に不整脈が続いてしまっていることも多く、健診などの心電図で指摘されることもあり、定期的に健康診断などで心電図検査を行うことも大切です。不整脈治療は不整脈やその患者さんの状態によって異なります。薬物治療もありますが、より確実に、より根本的に治療する方法として非薬物治療が望ましい場合もあります。非薬物治療としては、頻脈性不整脈に対する様々なエネルギーを使用したカテーテルアブレーション、徐脈性不整脈に対するペーシング治療(刺激伝導系ペーシングやリードレスペースメーカなど)など、技術的にめざましい進歩が続いています。不整脈は侮らず、怖がらず、正しく理解することが大切です。

心房細動不整脈には多くの種類がありますが、最も身近なものとしては心房細動があげられます。心房細動患者は約100万人超と推計されていますが、高齢者に多く、高齢化に伴って今後さらに増加すると想定されます。また、高血圧、糖尿病、肥満、睡眠呼吸障害、高尿酸血症、喫煙、過剰なアルコール摂取もリスクと言われており、生活習慣病の管理が重要です。

心房細動は心不全や脳梗塞をはじめとする血栓塞栓症のリスクとなる不整脈であり、近年では認知症のリスクにもなることがわかってきました。心房細動では心臓のリズムが不規則となることで心臓のポンプ機能やポンプ効率が低下し、心不全を発症します。心房細動そのものを薬物治療・非薬物治療で治療すること、心不全に対して薬物治療を行う必要があります。

また、心臓内の血液がよどみ、心房内にできた血栓が血流にのって血管を詰めてしまうことで血栓塞栓症を発症する場合がありますので、多くの場合に血液をサラサラにする薬(経口抗凝固薬)の服用が必要となります。経口抗凝固薬の長期の服用ができない場合など適応は限られますが、近年は代替療法として左心耳閉鎖術という方法もあります。

症状として不規則なリズムそのものに気づかない場合が多く(約半数)、心房細動による心不全症状(咳や息切れ、手足のむくみ、息苦しくて仰向けになることができないといった症状)を訴えられることが多いです。また、脳梗塞を発症し、その原因として初めて見つけられることも少なくありません。心房細動は心不全や脳梗塞などを未然に防ぐためにも、症状の有無に関係なく、適切なタイミングで治療介入することが大切です。

- 閉塞性動脈硬化症 ≫

-

末梢動脈疾患とも呼ばれ、足の動脈(下肢動脈)や腕の動脈(上肢動脈)などが動脈硬化によって狭くなり、詰まってしまうことで血流障害が起こり、様々な症状をきたす疾患です。高血圧、喫煙、脂質異常症、肥満などが原因と考えられています。

下肢動脈の血流が低下すると、歩行時に下肢の痛みやだるさ(間歇跛行)といった症状があり、更に病気が進行すると指先の色調変化や皮膚潰瘍・壊死を生じ、下肢の切断などに至ることもあります。上肢動脈の血流が低下すると、頭痛、めまい、腕の脱力感・しびれ・痛みなどが生じる鎖骨下動脈盗血症候群(subclavian steal syndrome)に至ることがあります。ABI(足関節上腕血圧比)、PWV(脈波伝幡速度)といった検査で動脈壁の硬さ(動脈硬化の有無)、動脈硬化による血管の狭さを評価します。初期治療は薬物治療・運動療法などですが、血管内治療や外科的治療が必要になります。

また、循環器病は一定程度悪化しないうちには、症状がない場合もあるため、「症状が無いから大丈夫。」ではない場合も少なくありません。症状が無くても健診などで異常を指摘された場合には一度ご相談下さい。

当クリニックでは、気軽に相談できる“心臓と血管のかかりつけ医”として循環器病の予防と早期発見、診断と治療、慢性期における再発防止など、病院と同じような“チーム医療”を提供して診療を行います。

一般内科では、日常生活の中で感じる、気になる症状をご相談ください。

当クリニックでは、せき、痰、喉の痛み、胃腸の症状(吐き気、腹痛、下痢)、発熱、頭痛、めまいなどの急な体調不良から高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病、花粉症・蕁麻疹・喘息などのアレルギー疾患といった慢性疾患まで、幅広く内科系疾患に対応しています。

内科の主な診療内容

- 風邪

- インフルエンザ

- 扁桃腺炎

- 気管支炎

- 胃腸炎

- 尿道・膀胱炎など

- 生活習慣病(高血圧、脂質異常、糖尿病)

- 高尿酸血症・痛風

- 貧血

- 頭痛

- 気管支喘息・花粉症などのアレルギー性疾患

- 便秘症

- 不眠症

生活習慣病について

生活習慣病は生活習慣の乱れ(喫煙、過度な飲酒、運動不足、食生活の乱れ、疲労、孤独)によって引き起こされるもので、高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症(痛風)、慢性腎臓病、メタボリックシンドローム、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが挙げられます。いずれも、症状を自覚しないまま進行し、心臓病をはじめとした循環器病といった致命的な疾患を発症するサイレントキラー(沈黙の殺人者)とも呼ばれており、これらの予防・早期発見・早期治療は非常に重要です。

- 高血圧 ≫

- 血圧とは、血液が動脈を流れる際に血管の内側にかかる圧力です。心臓が最も収縮したときの収縮期血圧を「上の血圧」や「最高血圧」、心臓が拡張したときの拡張期血圧を「下の血圧」や「最低血圧」などと呼びます。診察室で測定した血圧が「収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上」、家庭で測定した血圧が「収縮期血圧135mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上」が高血圧の診断基準とされています。血圧が高い状態が続くと、血管に負荷がかかり、動脈硬化が進行し、循環器病の発症につながります。脳卒中リスクは、高値血圧や正常高値血圧とされる血圧(120-139/80-89mmHg)と比較して正常血圧である120/80mmHg未満(診察室血圧)で最も低いといわれています。頭痛やめまいといった症状もありますが、多くの場合に症状が無いため、日常生活の中で意識的に注意する必要があります。

高血圧には大きく分けて本態性高血圧と二次性高血圧があります。日本人の約90%が本態性高血圧といわれており、原因ははっきりと特定できませんが、過剰な塩分摂取、肥満、過剰なアルコール摂取、喫煙、加齢、運動不足、ストレス、遺伝など複数の要因が絡み合って生じると考えられています。

二次性高血圧は原因となる疾患が明らかで、腎疾患(腎実質性・腎血管性)、甲状腺・副腎などの内分泌疾患(甲状腺機能異常症・原発性アルドステロン症・褐色細胞腫・クッシング症候群など)、睡眠時無呼吸症候群などにより生じるものです。

本態性高血圧の治療は生活習慣の改善が基本です。減塩(食塩制限6g/日未満)を中心とした食事療法、節酒、禁煙、運動療法(有酸素運動30分/日、または180分/週以上)、肥満解消(BMI25未満)などといった生活習慣の改善を一定期間(1~3か月程度)実践してみても、正常血圧まで到達しない場合には、薬物治療の開始を検討します。血圧を下げる薬(降圧薬)には血管を広げる薬、体内の水分量を現象させる薬、腎臓や心臓の負担を減らす薬など複数の種類があり、それらを組み合わせて治療することが多いです。

二次性高血圧は原因となる疾患の治療が優先されます。原因疾患を特定するため精密検査が必要になる場合が多く、必要に応じて医療機関へ紹介させていただきます。

- 脂質異常症 ≫

-

血液中にコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類の脂質があり、特に悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が多すぎる、あるいは善玉(HDL)コレステロールが少なすぎるなど、「血液がドロドロした状態」を脂質異常症といいます。脂質異常症には症状はなく、「少し脂質が高いだけ」と思われがちですが、狭心症や心筋梗塞をはじめとした冠動脈疾患、脳梗塞のリスクになるといわれています。

LDLコレステロールが血液中に多すぎると、余分な脂を血管壁に沈着させてプラーク(粥腫)が形成され、血管壁が分厚くなること(粥状動脈硬化)で血管が狭くなり血流が悪くなります。逆に、HDLコレステロールは血管内にたまったコレステロールを肝臓へ戻す働きがあるため、少なすぎると余分なコレステロールが血液中にとどまってしまいます。中性脂肪は食事と関連があり、食べ過ぎ、甘いものや油ものの摂りすぎ、飲酒によって上昇します。中性脂肪の上昇は、HDLコレステロールの低下、LDLコレステロールの上昇と連動するともいわれています。

脂質異常症の治療も生活習慣の改善が基本です。「食べ過ぎ」「摂りすぎ」を改善し、標準体重を維持するように、肉の脂質、乳製品、卵黄などを抑え、魚類や大豆製品などの摂取、減塩(食塩制限6g/日未満)、節酒、禁煙、運動療法(有酸素運動30分/日、または180分/週以上)などの生活習慣の改善を行った上で、管理が不十分であれば薬物治療の開始を検討します。冠動脈疾患を患ったことがある場合や、糖尿病・慢性腎臓病・非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患などといった病気を持っている場合にはより早期に、厳格な管理が必要となります。

- 家族性高コレステロール血症 ≫

- LDLコレステロールが高いことで早期に動脈硬化が進行するため、若年(20-30歳ごろから)で狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患を発症する遺伝性の疾患です。できるだけ早期に診断し、LDLコレステロールを低下させる必 要があります。

診断には家族歴、アキレス腱の厚さ、LDL受容体遺伝子の変異検査等が行われます。

治療としては、低脂肪職の指導、薬物治療(飲み薬や皮下注射薬)、重症例ではLDLアフェレーシス(体外循環装置でコレステロールを吸着除去する治療)が必要となります。さらに定期的に心臓・血管(頸動脈や下肢動脈など)の超音波検査で動脈硬化の進行を把握することが望ましいです。

- 糖尿病 ≫

- 血液中の糖は膵臓から分泌されたインスリンの働きによって細胞内に取りこまれ、エネルギー源となります。何らかの原因でインスリンの分泌量が低下したり、インスリンが働きづらい状態(インスリン抵抗性)となることで血液中に糖があふれてしまう状態を糖尿病といいます。

高血糖が続くと、動脈硬化が進行し、循環器病のリスクになることはもちろん、様々な臓器に悪影響を与えます。代表的な三大合併症として糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害があります。また、意識障害や循環不全を引き起こすような急性合併症(糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖状態など)を発症する場合もあります。初期には目立った症状はないことが多いですが、進行すると、のどの渇き(口渇)や多飲(口渇のため水分を多く摂る)、多尿(尿量が増える)、体重減少などを自覚するようになります。

糖尿病はいくつかの種類に分類されますが、「1型糖尿病」、「2型糖尿病」「その他の機序・疾患による糖尿病」「妊娠糖尿病」などがあります。

1型糖尿病はインスリンを分泌する膵臓の細胞が何らかの原因で壊れてしまい、膵臓からのインスリン分泌が著しく低下し血糖値が高値になってしまいます。注射でインスリンを補充する必要がある(インスリン依存)状態です。比較的若年・やせ型の方が多い傾向にあります。発症・進行スピードは2型糖尿病と比較して速く、急激に発症する劇症1型糖尿病に対して迅速にインスリン補充が遅れると、糖尿病性ケトアシドーシスといった重篤な状態に陥る場合があります。

2型糖尿病は遺伝的要因に加えて、食べ過ぎ、運動不足、肥満などの環境的要因によって、インスリン分泌量の低下、インスリン分泌量の相対的不足、インスリン抵抗性などによって血糖値が高値になってしまいます。食事療法や運動療法などの生活習慣の改善が重要であり、必要に応じて薬物療法が追加されます。中高年・肥満型の方が多い傾向にあります。

- 高尿酸血症(痛風) ≫

- 血液中の尿酸が高い(>7.0mg/dl)状態を高尿酸血症といいます。

尿酸はプリン体が分解されることで生成され、腎臓から排泄されます。食べ物などからプリン体を過剰に摂取したり、腎臓からの尿酸排泄量が低下すると、尿酸値が上昇します。

多くの場合でプリン体を多く含む食品(肉・レバー・魚・白子など)の過剰摂取、肥満、運動不足、アルコール摂取、脱水などの生活習慣の乱れによって生じますが、遺伝や薬剤、腎臓病などを背景として生じることもあります。 尿酸が体内で結晶化し、関節や尿管、腎臓などに蓄積し、痛風や尿路結石、腎障害の原因となります。尿酸値が高いだけでは症状はありませんが、結晶が関節に蓄積する「痛風」は激痛の発作が生じます。「痛風」発作は足の親指の付け根が多いですが、膝や手足首の関節に症状がでる場合もあります。尿路結石では結石が通過する部位に強い痛みが生じることが多いです。

治療としては生活習慣の改善が第一であり、食事療法としてはプリン体の多いものは摂りすぎず、栄養バランスを考え、野菜・果物・豆類・全粒穀類などを積極的に摂取し、アルコール(特にビール)を控え、脱水にならないように水分補給を行うことが大切です。有酸素運動(30分/日、または180分/週以上)などの運動療法も必要ですが、無酸素運動や過度な運動では尿酸が産生されやすくなり、逆効果となります。生活習慣の改善を行った上で、管理が不十分であれば薬物治療の開始を検討します。

- 睡眠時無呼吸症候群 ≫

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が止まったり、浅くなったりして低酸素状態になる病気です。

10秒以上呼吸が停止する無呼吸や低呼吸が1時間5回以上あると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。睡眠の質が悪くなり、日中の眠気や集中力の低下、疲労感から社会生活に支障をきたすことがあります。さらに血液中の酸素が低下することで交感神経の活性化、血管に対する酸化ストレス、血液の凝固能亢進(固まりやすい状態)など心臓、血管、脳などに負担がかかり高血圧、狭心症や心筋梗塞といった、心不全、心房細動、糖尿病、脳卒中などの病気も起こりやすくなります。健常者と比較した発症リスクが高血圧は2倍、冠動脈疾患は3倍、心不全は2倍、心房細動は5倍、糖尿病は2-3倍、脳卒中は4倍に上昇するといわれています。

睡眠時無呼吸症候群は原因によって中枢性と閉塞性に分けられ、両方が合わさった混合型もあります。中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)は何らかの原因(脳卒中や心機能低下など)で脳から呼吸をする指令が来なくなることで生じます。約9割を占めるといわれる閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は空気の通り道である上気道が狭くなることで生じます。肥満、飲酒、睡眠薬の服用、舌根沈下(舌の根元が落ち込む状態)、小さい顎、副鼻腔炎などによる鼻づまり、咽頭扁桃肥大(アデノイド)などが原因となります。

治療についてはCSASの場合は脳卒中や心機能低下などの原疾患の治療を優先します。OSASの場合は、まずは生活習慣の改善になります。肥満解消、飲酒制限、睡眠薬の調整などで改善がみられる場合があります。改善が乏しければ、 CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)を行います。専用の鼻マスクで持続的に上気道に空気圧をかけることで空気の通り道を広げます。 「いびきが気になる」「日中の眠気」など、簡易PSG検査で1時間あたりの無呼吸・低呼吸の平均回数である無呼吸・低呼吸指数(AHI)を測定することをお勧めします。

- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群) ≫

- メタボリックシンドロームとは「内臓脂肪型肥満」に高血圧・脂質異常・高血糖のうち2つ以上が当てはまる状態をいいます。

肥満のうちでもおなかの内臓に脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」が高血圧や糖尿病、脂質異常症を引き起こしやすく、これらが重複する程に動脈硬化を進行させるリスクが上がるといわれているため、「特定健康診査・特定保健指導」でメタボリックシンドロームを見つけることが動脈硬化を予防することにつながると考えられます。

- 禁煙外来 ≫

- 喫煙は高血圧と並んで日本人の死亡に関わる2大リスク要因といわれています。

喫煙の本質はニコチン依存症という「依存症」です。やめたくても禁煙できない喫煙者には「依存症」に対する専門的な支援・治療が必要です。

禁煙外来は医療機関で禁煙をサポートするために医療システムであり、2006年4月からは保険適用されるようになりました。3か月程度続けることで60-70%が長期にわたって禁煙に成功できるといわれています。保険診療には一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たさない場合でも自由診療で受けることは可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

基本的な禁煙治療は12週間で、その間に医師による診察が合計5回あります。禁煙外来では、「検査(呼気一酸化炭素濃度測定)」、「医師との問診やアドバイス」、「禁煙補助薬の処方」などを行います。

健康保険の自己負担が3割の場合、5回の診療の費用は1万3000円~2万円程度で治療期間中たばこを1日1箱ずつ吸い続ける金額よりも安くなります。禁煙に成功すればたばこ代がかからなくなります。

禁煙治療の保険適用要件

- ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS:Tobacco Dependence Screener)で5点以上であり、ニコチン依存症と診断されていること

- 35歳以上の方は、喫煙指数ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること(34歳以下の方はブリンクマン指数に条件はありません。)

- 直ちに禁煙しようと考えていること

- 医師から禁煙治療の説明を受け、説明内容を理解し文書により同意していること

心筋梗塞や弁膜症、心不全などの循環器病は、日本人の死亡原因の第2位であり、死亡原因第1位の癌を抜いて、介護 が必要な原因疾患の第1位でもあります。 「健康寿命」とは、心身ともに健康で自立した生活を送れる期間を言いますが、日本の「健康寿命」は平均寿命よりも約10年ほど短いとされています。 医療の発展により長寿大国となった日本ですが、寿命だけではなく、いかに「健康寿命」を伸ばすかが超高齢化社会の大きなテーマとも言えます。

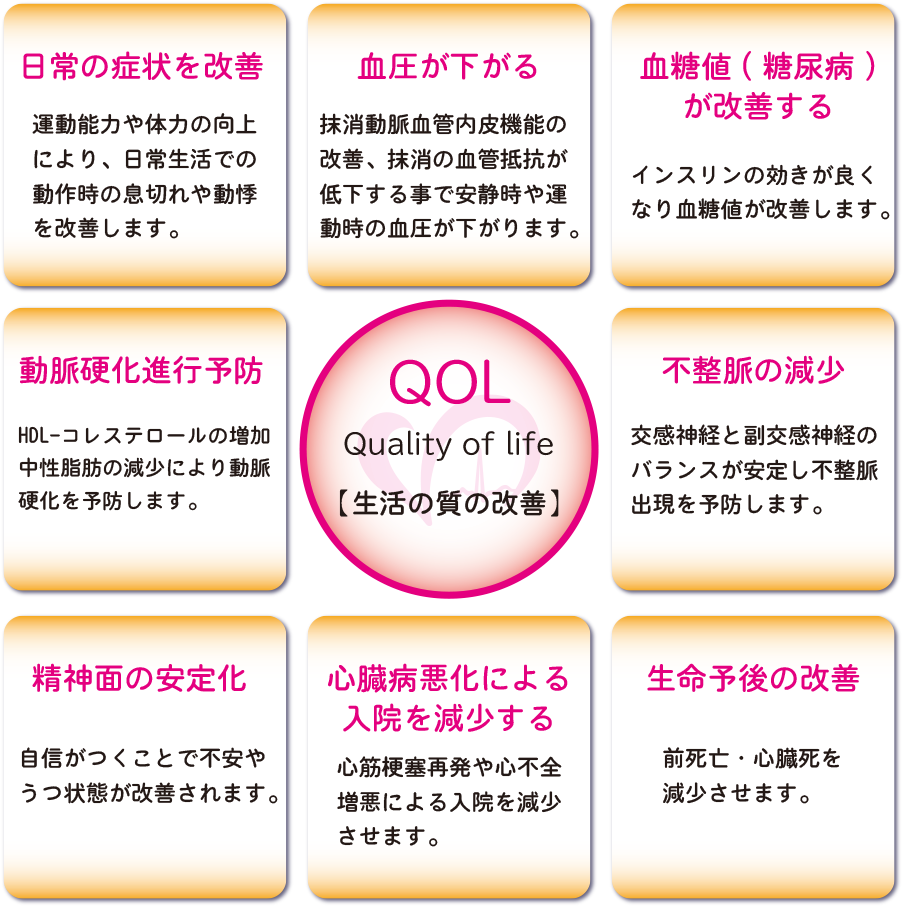

心臓リハビリテーションとは

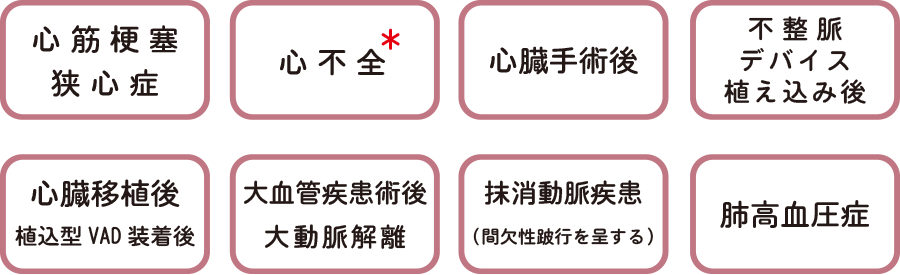

心臓リハビリテーション(以下心リハ)とは、心臓病患者さんの心臓病の進行を抑制または軽減し、快適な家庭生活、社会復帰を目指して行われる運動療法・生活指導・カウンセリングを含めた包括的プログラムです。

保険適用となる疾患は以下になります。

通常はリハビリ開始から150日の期間が保険適応となります。

医師が150日を超えてリハビリが必要と判断する場合、150日を超えても保険が適応となります。

*心不全(以下1.2.3のいずれか1つを満たす場合。)

1.左室駆出率が40%以下(正常は55%以上)

2.血中BNP 80pg/ml 以上または NT-prpBNP 400pg/ml 以上

3.最高酸素摂取量が標準値の80%以下

「今まで楽に出来ていた事が疲れる…」「活動すると息が切れる…」

こんな自覚症状がある方は、過去にご病気をされた事が無くても、上記の様な疾患が隠れている可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。

心リハの効果は沢山の研究によって証明されています。

心筋梗塞や狭心症の患者さんが心リハを行うと、行わない場合と比べ心血管病による死亡率が26%低下。

また心不全患者さんが心リハを行うことにより、行わない場合に比べあらゆる入院が25%減少、心不全による入院が39%減少する事が証明されています。

推奨される効果的な運動頻度は1日に20~30分を3~5回/週

(日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドラインより)

運動習慣の無い方は3回/週

運動習慣のある方は1~2回/週のリハビリ参加を推奨しています。

どんな運動が良いの?運動の強さは?

運動をするのに不安がある・・・

なかなか独りで運動が続かない・・・

心リハは生涯に渡って永続的に実施される包括的かつ長期的な疾病管理プログラムです。

心不全にも病気のステージがある事はご存知ですか?高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病やあらゆる心臓病が最終的に心不全へと移行していきます。 カテーテル治療を受けたら、術受けたら、内服治療さえしていれば、そこで治療が終りという訳ではありません。治療によって症状が改善されても、長期間の高血圧や心筋の虚血は、心機能にダメージをあたえています。

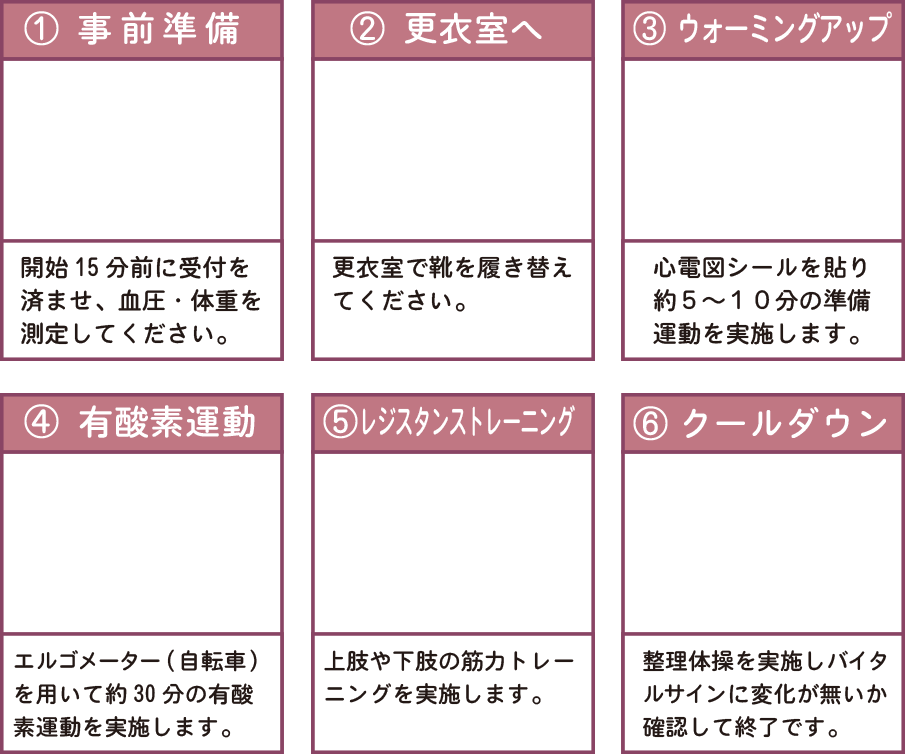

運動中は専門知識を持つスタッフが血圧・心拍数・心電図をモニタリングして安全に運動を実施できます。また、運動中に専門知識を持ったスタッフが、さらに良い状態に近づけるようにカウンセリングや生活相談、運動の提案などを行います。

診察券・上履き・汗を拭くタオル・お持ちの方は血圧手帳もしくは心不全手帳

水分(院内にウォーターサーバーもございます。ご利用下さい。)

身体を締め付けない動きやすい服装で起こし下さい。

汗をかきやすい方は着替えの準備をお願いします。

リハビリは予約制になっております。予約は4回までとる事が出来ます。

予約変更や予約のキャンセルは事前に連絡をお願い致します。

心肺運動負荷試験(CPX)とは、吸い込む酸素や吐き出す二酸化酸素量を測定し、心電図・血圧・酸素飽和度をモニタリングしながら運動(自転車漕ぎ)する検査です。

心不全重症度の判定、運動処方の作成、心臓血管疾患のイベント発生閾値の測定、運動耐容能や運動能力の評価を目的としています。

検査からわかること

- 同年代と比較した運動耐容能(体力)

- 自身に最適な運動強度

- 息切れや体力低下の原因

運動耐容能って?

運動耐容能とは、どのくらい運動(負荷)に耐える能力があるのか、いわゆる「体力」のことです。

運動耐容能は主に心機能・肺機能・骨格筋の3つの要素からなります。また、CPXからわかる最高酸素摂取量(PeakVO₂)は心疾患患者の予後予測因子です。

運動処方って?

心臓病の患者さんは一人ひとり心機能が異なるため、内服処方のように、個々に運動強度などを決めた処方があります。

強すぎる運動は心臓へ負担となり、軽すぎる運動は効果がありません。

有酸素運動から無酸素運動に変わる「嫌気性代謝閾値:AT」と言い、このATレベルを少し下回る強度が心臓病の方への安全かつ効果のある最適な運動強度です。

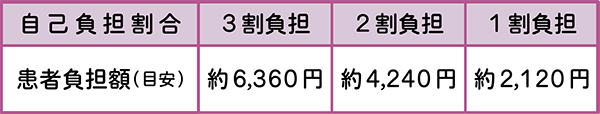

検査の費用

心肺運動負荷試験は保険点数2,120点です。

健康診断

- 雇入時健康診断・定期健康診断 ≫

-

事業主は従業員に対して「雇入れ時健康診断」と、年1回の「定期健診」を実施することが義務付けられています(労働安全衛生規則)。A (費用:8,800円)

- 問診、診察

- 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI)

- 視力・聴力・血圧測定

- 胸部レントゲン検査

- 心電図検査

- 血液検査(肝機能・脂質・血糖・赤血球・血色素)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

B 簡易検査 (費用:5,000円)- 問診、診察

- 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI)

- 視力・聴力・血圧測定

- 胸部レントゲン検査

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 特定健診(特定健康診査) ≫

- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病予防を目的とした健康診断です。

生活習慣病は自覚症状のないまま進行し、狭心症や心筋梗塞といった心臓病、脳卒中、腎臓病などの重篤な疾患を引き起こします。生活習慣病を早期発見し、治療するためにも、年1回は血液検査や心電図検査などで現在の身体の状況を確認することが大切です。

特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善が望ましい場合には特定保健指導を行います。

| 対 象 | 令和7年4月1日時点で奈良市の国民健康保険に加入しており、 令和7年度中に40歳から74歳の方 令和7年9月1日以降に75歳の方 |

|---|---|

| 基本項目 | 問診、身体診察、身体測定(身長・体重・腹囲・BMI・血圧)、血液検査、貧血検査、検尿(尿糖・尿蛋白) |

| 費 用 | 無料 対象者へ受診券(けんしんパスポート)が送付されますので、受診時に持参してください。 ※届かない場合には国保年金課にお問い合わせください。 |

| 受診期間 | 令和7年7月1日~令和8年2月末 |